目次

目次

1. クラウドの現状と課題

クラウド市場の動向

世界のパブリッククラウドサービス市場は着実に成長しており、特に北米のクラウドサービスに対する支出額は、日本市場に比べて10倍以上である。日本国内では、2010年のクラウド元年から現在に至るまでクラウドの勢いは衰えず、多くの調査会社からクラウド市場が成長し続いていると結果がでている。

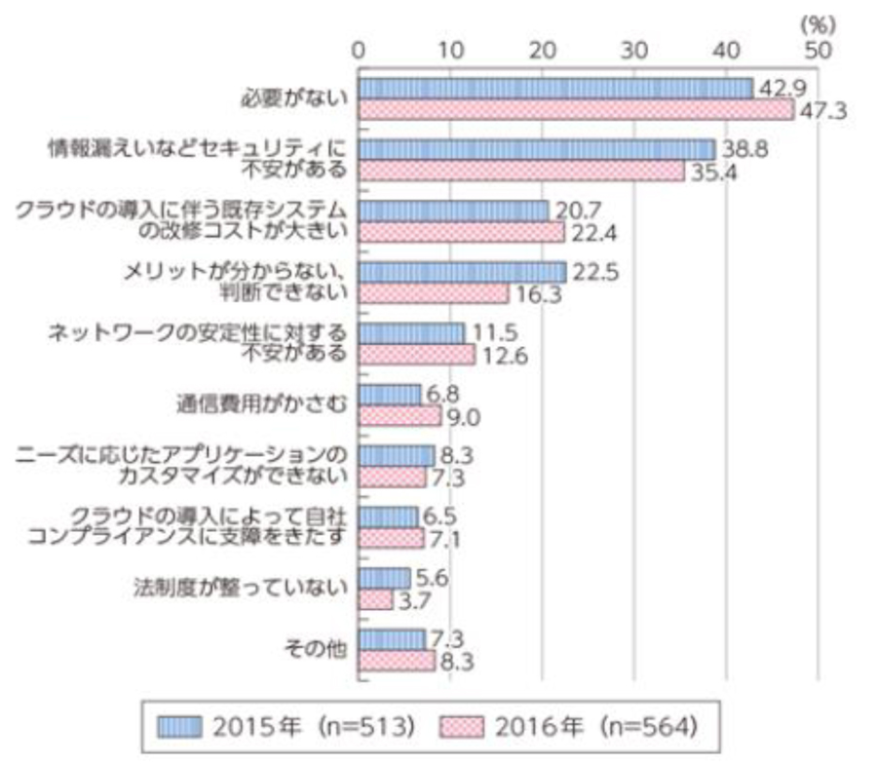

他方、総務省の「通信利用動向調査」によると、「必要がない」 「セキュリティの不安」 「改修コストが大きい」 「メリットが分からない」 「ネットワークの安定性の不安」などを理由に、クラウドの利用に対してネガティブな企業が相当割合で存在する。特に、「必要がない」 「既存システムの改修コストが大きい」 とする企業の増加傾向が見られる。

これは、一定数以上の企業で クラウドは活用・実装フェーズに入っているものの、想定外の課題に直面したり、期待した効果を享受できていなかったりするケースが多数あるとみなすことができる。

クラウド移行・ありがちな失敗

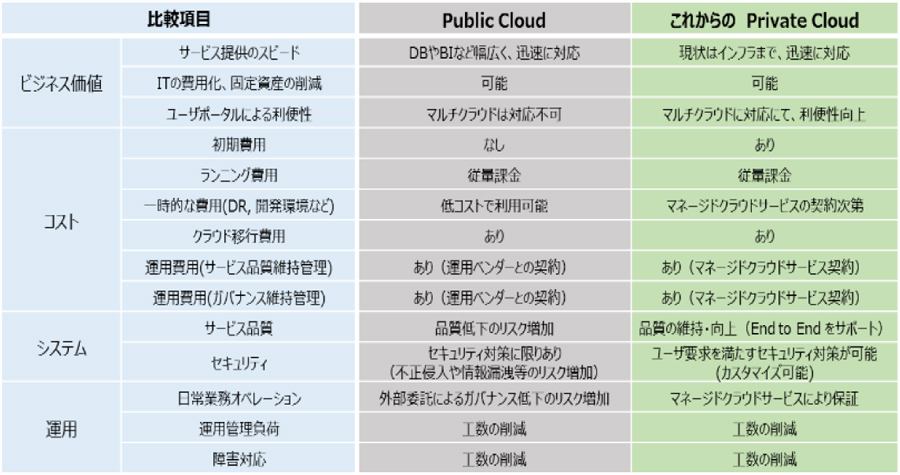

期待した効果が得られない代表的なケースとして、「クラウドに移行できないアプリケーションが残存し、かえって複雑化した」「セキュリティの考え方を抜本的に見直す必要が生じた」「管理や運用負荷がかえって増えた」「サービス品質が低下した」「移行のために想定外の準備作業を必要とした」などがある。 これらは、クラウド採用への検討が不十分なまま見切り発車したゆえの失敗であると同時に、クラウドであるが故の制約条件を許容できなかった、つまりパブリッククラウドのサービスレベルの限界に直面したものとも言える。一般的に、パブリッククラウドは ビジネス上のニーズに応じて迅速にそのリソースを活用することが可能となり、また従量課金制で状況に応じて拡張・縮小が可能であることがメリットとされるが、そのサービスの持つリスクやデメリットを十分考慮しておく必要がある。

ハイブリッドクラウドという考え方

パブリッククラウドの制約やプライベートクラウドの成熟を念頭におくと、今後のクラウド活用の方向性は、両者の特長を相互補完のかたちで使い分けるハイブリッドクラウドモデルに収斂されるものと思われる。 それは、新ビジネスの立ち上げ期には、パブリッククラウドの迅速さや拡張・縮小の柔軟性を享受し、24時間365日のフル稼働の状況になったら、プライベートクラウドで高いサービスレベルと経済合理性を追求するという考え方である。

このハイブリッドクラウドにおいて、ビジネス要件や技術要件によって、自由に選択できる仕組みを実現するためには、マルチクラウド環境を一元管理できるサービスポータルや 全てのクラウド環境におけるコンピュートリソースを一元管理・制御する仕組みを準備する必要がある。

▶ 続きは こちら(PDFが開きます)

※掲載内容は2018年5月時点のものです

関連情報

お問合せ

お問合せ